江戸時代以来の公許の花街、京都 島原エリアの観光スポットをめぐった後は、都湯 -京都島原-で癒されてみてはいかがでしょうか。

京都の玄関口、京都駅から少し北へあがった位置に、「島原」とよばれている街があります。江戸時代以来の公許の花街で江戸中期には和歌俳諧等の文芸も盛んなところでした。

京都の玄関口、京都駅から少し北へあがった位置に、「島原」とよばれている街があります。江戸時代以来の公許の花街で江戸中期には和歌俳諧等の文芸も盛んなところでした。

寛永17年(1640年)、東本願寺の北側から現在の場所に移転されましたが、その移転騒動が慌ただしく、天草四郎の「島原の乱」の騒動に似ていたことから「島原」と通称されるようになったそうです。しかし、洛外(京都の街外れ)にあることや大火災などにより、江戸時代後期以降衰退していきました。現在の島原は、当時の趣をもった元お茶屋などが、住宅と共存するように残っています。

より大きな地図で 島原エリアマップ を表示

![]()

大宮通りから花屋町通り沿いの嶋原商店街を西へ歩くと、島原大門が見えてきます。その島原大門をくぐると、「角屋」「輪違屋」などの花街の伝統を受け継ぐ建物が点在し、かつては置屋が約50件、揚屋が約20件あった名残をうかがうことができます。

また、島原あたりをより観光客に楽しんでもらおうと、地元の島原伝統保存会が、ゆかりの和歌や俳句を石碑にし、島原大門、歌舞練場跡地など6ヵ所に石碑が建立されました。

角屋は島原開設当初の寛永18年(1641)から連綿と建物・家督を維持しつづけ、江戸期の饗宴もてなしの文化の場である揚屋建築の唯一の遺構として、昭和27年(1952)に国の重要文化財に指定されました。

揚屋とは、江戸期の書物の中で、客を「饗(もてな)すを業とする也」と定義されているところによると、江戸期の民間の大型宴会場でした。大座敷に面した広庭に必ずお茶席を配するとともに、庫裏と同規模の台所を備えていることを重要な特徴としています。

所蔵美術品では、昭和58年(1983)に蕪村筆「紅白梅図屏風」が重要文化財に指定されました。また、平成元年(1989)には財団法人角屋保存会が設立され、平成10年度からは「角屋もてなしの文化美術館」を開設、角屋の建物自体と併せて所蔵美術品などを展示・公開しています。平成22年には角屋の庭が「京都市指定名勝」に指定されました。

歴史散策の後は、「打田漬物」で京都ならではの漬物をチェック!

旬の京野菜を使ったお漬物は、見た目にも鮮やかで贈り物にも最適です。

特に「千枚漬け」や「しば漬け」、「すぐき」など、京都の三大漬物は一度試したい逸品。

打田漬物では、浅漬けや糠漬け、キムチなども楽しめます。ぜひお気に入りを見つけましょう。

お土産には、賞味期限が長めの「しば漬け」や「丸すぐき」などがオススメです。

島原を歩き回った後は、銭湯でひと休み!「都湯-京都島原-」で、ゆったりとした時間を楽しみながら、心と体をリフレッシュしましょう。

リニューアルオープンする「都湯-京都島原-」は、昔ながらの温かみを残しつつ、生まれ変わります。

銭湯でポカポカになった後は、次の楽しみへ向けて元気をチャージ。銭湯で疲れを癒したら、さらに島原の魅力を満喫できること間違いなし!

【都湯-京都島原-(旧島原温泉)】のリニューアル情報やオープン予定については、公式Instagramで

島原大門

京都市下京区西新屋敷町

かつて江戸時代に隆盛を極めた花街島原の入口でした。門前に通称「出口の柳」「さらば垣」、門前の道筋には、「思案橋」と粋に名づけられた橋もあったそうです。

角屋

京都市下京区西新屋敷場屋町32

TEL.075-351-0024

FAX.075-343-9102

花街・島原に残る、唯一の揚屋建築の遺構(重要文化財)で、現在は「角屋もてなしの文化美術館」として当時の文化を紹介する美術館となっています。

輪違屋

京都市下京区西新屋敷中之町114

075-343-0264

元禄元年(1688年)に創業された店で、300年以上の歴史を誇ります。昭和59年に京都市の文化財に指定されています。営業中の店であるため、非公開ですが、客として訪れる事は可能だそうです。

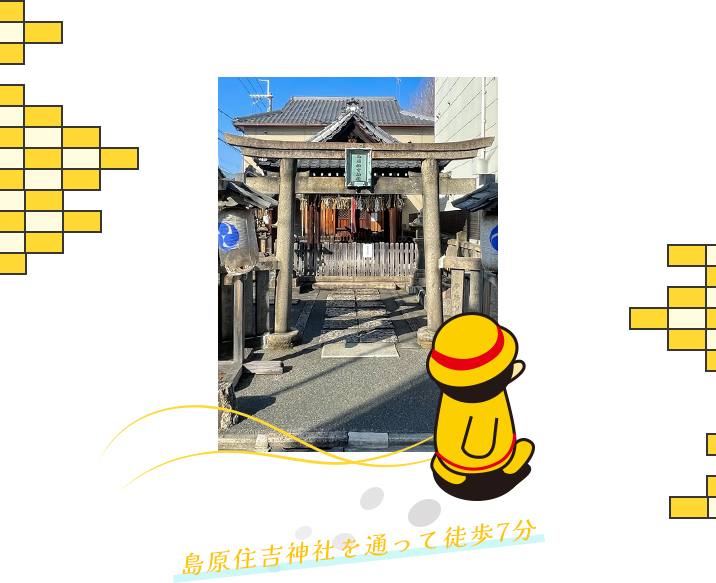

島原住吉神社

京都市下京区西新屋敷下之町1-6

075-352-1012

島原住吉神社は、江戸時代に創建され、島原の鎮守神として崇敬された。明治期に廃社となるも、1903年に再興。境内には幸天満宮や樹齢300年の大イチョウがあり、年間を通じて多くの祭事が行われているそうです。

歴史あふれる街を堪能したのち、島原の真ん中に位置する「都湯 -京都島原-」に浸かってみてはいかがでしょうか。

- 裸で見る芸術【京都の銭湯】

- 京都 島原エリアのおすすめ銭湯ご紹介します

※各銭湯の営業時間、電話番号、料金などは変更になっている場合がありますので、ご利用の際は各銭湯にご確認ください。